教育知识与能力(第二章、第一节)

第二章 中学课程

第一节 课程概述

概念:课业及进程

1、广义:学生在校所学内容的总和及进程安排

2、狭义:特指某一学科

斯宾塞《什么知识最有价值》,西方课程最开始作为教育科学的专门术语。

作用:

培养全面发展的人、师生联系的纽带、教学方法手段的依据、国家检查监督的依据。

类型:

1、从课程组织方式划分

分科课程(学科课程):

综合课程:

活动课程(儿童中心经验课程):

[月亮]

2、从对学生学习要求角度划分:

必修课程:国家、地方学校规定,必须学习的公共课程。目的是为了保证所有学生的基础学习,培养共性。

选修课程:依据不同学生的特点与发展方向,个人选择课程,培养发展个性。

[太阳]

3、从课程设计开发、管理主体角度划分:

国家课程:通过课程体现国家教育意志,确保所有国民共同基本素质。

地方课程:地方教育部门对本地学生素质的发展要求,以满足地方社会发展需要。

校本课程:以学校为基地进行课程开发,通过课程展示学校办学特色。

[中国赞]

4、从课程呈现方式划分:

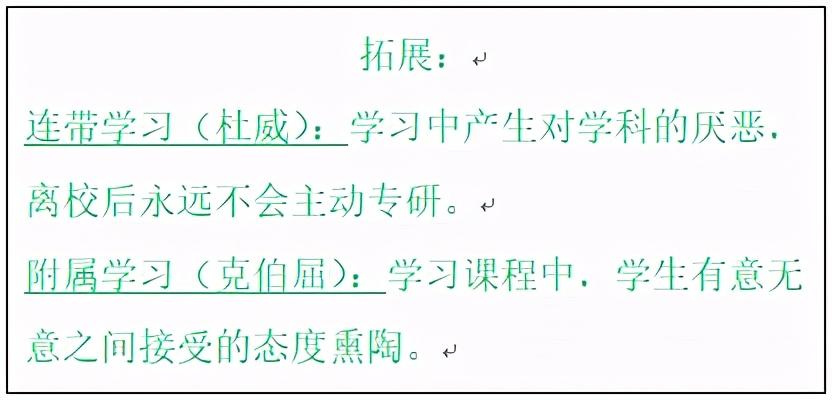

显性课程:公开课程,学校情境中直接明显方式呈现的课程,特点是计划性。

隐性课程:潜在课程,学校情境中间接方式呈现的课程(师生关系、校风、学风)

课程理论:

1、学科中心课程论:

代表人物:夸美纽斯、赫尔巴特、斯宾塞

观点:教学内容以学科为中心,通过教学使学生掌握各科基本知识、技能,形成学生知识结构。

2、活动中心课程论:

代表人物:杜威、克伯屈

观点:学习与个人经验联系,教学从学习者经验开始,打破学科界限,教师发挥协调作用。

3、社会中心课程论(社会改造主义课程理论):

代表人物:布拉梅尔德、金蒂斯、布厄迪

观点:围绕社会重大问题组织课程,教育价值是社会发展,学校致力于社会的改造而不是个人的发展。

制约课程开发的因素:

1、学生的年龄、知识、能力基础及可接受性、课程门类深度。

2、社会政治经济制度和文化发展水平。

3、学科特征影响课程编制。

相关阅读

-

近日,格兰仕集团副董事长梁惠强在“格兰仕9.28大会”上宣布,已经和世界知名的半导体设计公司SiFive联合开发出第一款IOT芯片“BF-细滘”...

-

很多小可爱反映说很多多选题看着一样,但是这道题选了这个选项,那道题却没选,为什么呢?今天给你们整理了四道难倒一众好汉的多选题,瞅瞅你能分清不?1...

-

每天额外收入十块钱的小方法,职场人也能轻松实现财务增值职场人小陈是个精明的年轻人,他每天忙碌于公司的各个角落,处理着各种琐碎的事务。然而,他并不...

-

10.培根首提出,纽斯来实现,康德首讲授,巴特去规范,杜威来改变。现代教育学之父、科学教育学奠基人、传统教育代表人。...

-

很多小可爱反映说很多多选题看着一样,但是这道题选了这个选项,那道题却没选,为什么呢?今天给你们整理了四道难倒一众好汉的多选题,瞅瞅你能分清不?1...

-

每天额外收入十块钱的小方法,职场人也能轻松实现财务增值职场人小陈是个精明的年轻人,他每天忙碌于公司的各个角落,处理着各种琐碎的事务。然而,他并不...

-

生物入侵的主要途径有两种,一是自然入侵,即入侵物种随着气候变化,跟着风、水流、动物迁徙等侵入;二是人为活动,如贸易、旅游等出入境活动带入。...

-

10.培根首提出,纽斯来实现,康德首讲授,巴特去规范,杜威来改变。现代教育学之父、科学教育学奠基人、传统教育代表人。...

-

2023年第七届全国化学工程与生物化工年会 —“低碳经济下的绿色化工”

2023年第七届全国化学工程与生物化工年会“低碳经济下的绿色化工”第四轮通知2023年7月28日-30日中国 北京2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年...

-

谜团李警官接到一件十分离奇的案子。案子是这样的:着名的藏宝大师邵中华倾毕生所藏之珍宝,在家乡建了一座藏宝阁。...

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。