一场扑朔迷离的灭绝,晚泥盆纪生物大灭绝

多年以后,当会用双鳍翻动书页的鱼类,谈及3.75亿年前泥盆纪晚期,那场四足动物经历的长达1500万年的乱纪元时,仍心有余悸,暗自庆幸,才明白整个人类的出现只是偶然。

泥盆纪时期的地球正经历巨大的变革,生物与环境演化都处于重要的转折期, 地球发生了一系列重大的生物和环境事件,例如陆地森林首次出现,两栖动物登陆,古特提斯洋快速扩张,大气 CO2急剧下降等,并且在纪元晚期,发生了生物集群灭绝事件。

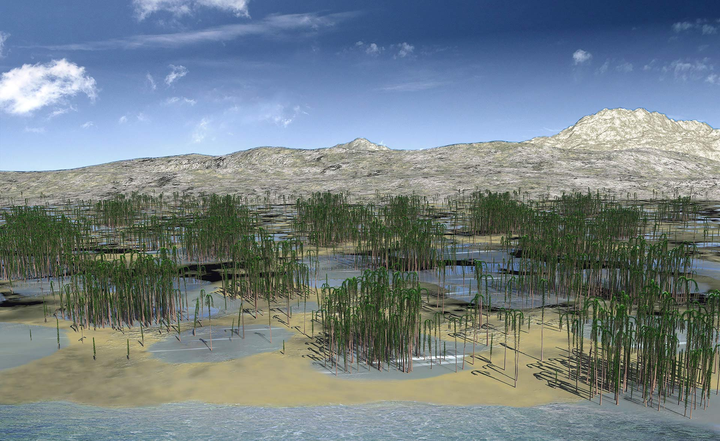

△泥盆纪淡水景观

晚泥盆纪大灭绝事件位列显生宙五次大灭绝之一。

相比于其他大灭绝事件,此次灭绝事件可能是几次事件中最让人难以捉摸,最扑朔迷离的一次事件。

其他纪元的灭绝事件都有明确的触发机制,例如二叠纪末和三叠纪末的事件都是由大陆溢流玄武岩所致,白垩纪大灭绝是陨石撞击所致,而泥盆纪晚期大灭绝却没有明确的触发机制,各种假说莫衷一是;其他纪元的灭绝事件触发时间都非常短暂,而泥盆纪晚期大灭绝事件持续达到约1500万年。

当时间步入3.75亿年前的泥盆纪晚期,长达近5000万年的恒纪元结束,一系列灭绝脉冲交替出现在泥盆纪最后两个时期(弗拉期和法门期)的1500万年里,形成晚泥盆纪生物大灭绝事件。

在这些事件中,发生在弗拉期-法门期(F-F)之交的生物大灭绝事件最为引人注目,此次事件称为F-F事件或Kellwasser事件。

1.生物灭绝惨状

起初,没有鱼在意到这场灾难,这不过是一次地震、一场火山,一片森林的消失、一个物种的灭绝,直到这场灾难和每条鱼息息相关。

△泥盆纪陆地景观

灾难始于陆地,首先陷入生态危机的是植物。早泥盆纪陆生植物化石多样性最高,已知植物属达到38个;到了中泥盆世,植物多样性下降到31个属;在晚泥盆世弗拉中期,植物多样性进一步下降到24个属,在晚弗拉期急剧下降到13个属的低点。

当陆地植物正在经历最严重的灭绝时,灾难开始蔓延到水域,海洋生物的灾难才刚刚开始。

在第一个灭绝脉冲中,海洋珊瑚礁系统开始崩溃。

泥盆纪诞生了地球历史上最大的珊瑚礁,它们覆盖500万平方公里的海域,是现代珊瑚礁生态系统面积的10倍。

但是在弗拉期结束后,有4,999,000平方公里的珊瑚礁死亡,珊瑚礁面积缩小了5000倍。灭绝发生的1.3亿年后,珊瑚虫才得以恢复并再次成为主要的造礁生物。

珊瑚礁栖息地的丧失让许多生活在浅海的动物逐渐感受到生存危机,灭绝正步步逼近。

然而第一个灭绝脉冲仅是前兆,接下来几个脉冲一波儿比一波儿强,直至让整个生物圈都陷入劫难,使80%的海洋生物惨遭灭绝。

各类生物遭受不同程度的惨痛损失,例如古生代元老三叶虫灭绝率达 60%,菊石灭绝率高达 87.5%,海洋幽灵形刺灭绝率高达93%,有孔虫失灭绝率高达70%。

泥盆纪是腕足类动物的“黄金时代”,地层中充满种类繁多的腕足类动物的化石,但是在弗拉末期,75%的腕足动物惨遭灭绝。

在江河湖海环境中,古老的甲胄鱼和凶猛的盾皮鱼也未能幸免,种群多样性急剧下降,某些种群跌入灭绝的宿命。

无颌纲的骨甲鱼亚纲、缺甲鱼亚纲、盔甲鱼亚纲、异甲鱼亚纲、花鳞鱼亚纲共5个亚纲的鱼类全部灭绝,盾皮鱼纲的瓣甲目、节甲鱼目、叶鳞鱼目、褶齿鱼目、胴甲鱼目共5个目全部消失,灭绝率高达 90%。

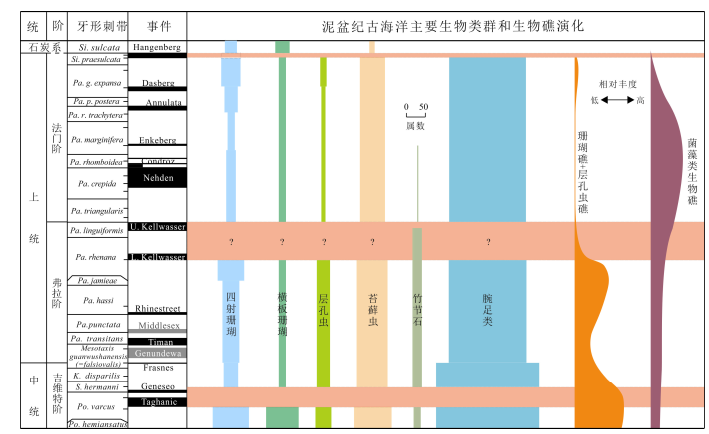

△晚泥盆纪期重要海洋生物和生物礁演化

(王玉珏等, 2020)

在近岸陆地,刚刚爬上岸的四足动物和节肢动物也遭此横祸,开始大量死亡,生物繁殖速率下降,后代数量越来越少,种群规模不可避免地缩小,直至动物的踪迹逐渐从陆地消失。

这场灭绝持续到法门期晚期,地球恶劣的气候环境才得以改善,再次变得适合生物生存,四足动物开始恢复并形成较大的种群规模,化石记录在地层中重现。

从弗拉期末期到法门期晚期足足长达大约700万年时间里,四足动物的化石记录严重缺失,导致了一个巨大的缺口,称为“法门期缺口”。

在这个缺口期间,那些很早上岸的四足动物都惨遭灭绝,使脊椎动物的演化进程推迟了大约700万年。

那么,地球在这700万年里经历了什么?才让地球的生灵们遭受如巨大的磨难呢?

要找到这场灭绝的元凶并非易事,科学家要找到藏在岩层里的各种蛛丝马迹,并将他们串联起来,才能透过时间的层层迷雾,显露出事件的真相。现在,就让我们去寻找那些3.7亿年前的蜘丝马迹。

2.泥盆纪晚期地球

弗拉期的第一个特点是活跃的造山活动。

在此期间,全球范围内发育多个造山带,例如劳伦西亚大陆南缘的阿卡迪亚(Acadian)造山带、 北极的埃尔斯米尔(Ellesmerian)造山带、欧洲奥拉维察(Eovariscan) 造山带、中亚岩浆弧和南乌拉尔造山带等。

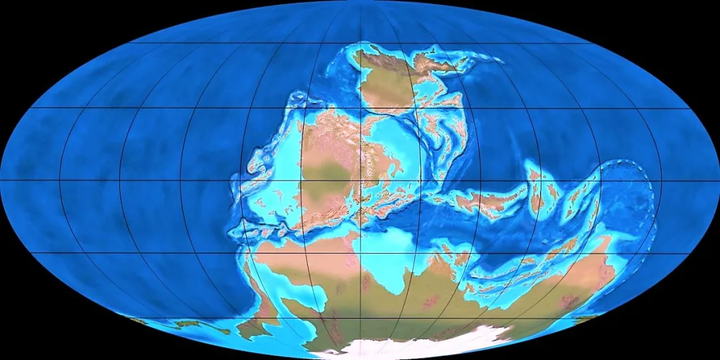

△泥盆纪海陆及主要造山带

与此同时, 大洋中脊的快速扩张导致中—晚泥盆世全球海平面持续上升, 从而形成广泛分布的陆内盆地、陆缘盆地和克拉通盆地内相对较深水条件,板块碰撞造成大陆块体变形和抬升、岩浆弧发育及陆壳增生,进而引起大陆风化作用增强、陆源营养元素输入量增加和全球气候变冷。

从世界各地晚泥盆世巨厚层陆源红砂岩沉积物中,可以看到山脉隆起的物理风化和硅酸盐风化过程大大增加。

与造山运动相伴的还有火山活动,晚泥盆世主要的火山活动包括西伯利亚 Yakutsk-Viluyi 大火成岩省、俄罗斯台地 Pripyat-Dnieper-Donets (PDD)和 Kola 大火成岩省,这些火山事件导致全球气候短暂性变暖,伴随着风化作用增强和海洋缺氧,海洋生境将逐步恶化, 环境压力不断累积。

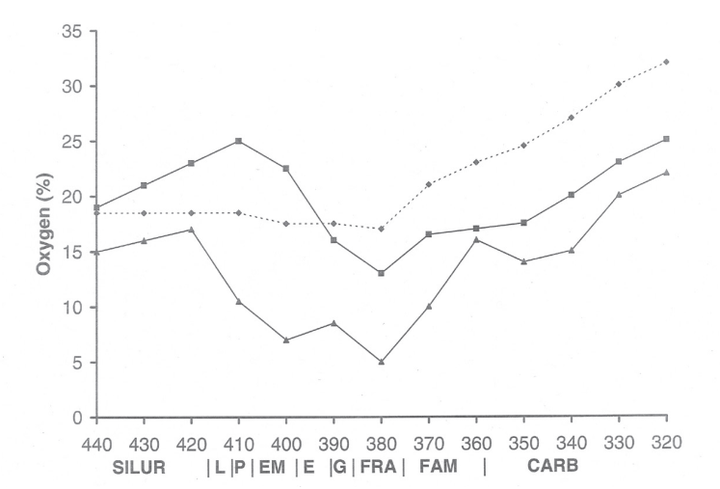

弗拉期的第二个特点是地球大气中的氧含量非常低,直达法门期才氧气含量才有所增加。

△晚泥盆纪氧含量变化

证据支撑来自于弗拉期沉积层稀少的木炭沉积物,缺乏木炭层,说明弗拉期很少发生野火。

这个事实非常令人吃惊,因为在弗拉期地球上第一批森林已经开始扩张。作为最早的大型乔木植物,古羊齿类在泥盆纪晚期进化并迅速崛起,在沿海地区形成森林,主导着广阔的地理范围。

如此丰富的植物量,却只有在极少数的地方发现木炭碎屑,极不正常。因此,从埃菲尔期到弗拉期的整个间隔被称为“木炭缺口”,因为在这段时间里,很少有地方发生过野火。

相比之下,随后的法门期地层中存在大量的木炭沉积物,表明野火很常见。

弗拉期木本植物资源丰富,如果发生了野火,那么木炭应该存在于弗拉期地层中,但事实却与之相反。只能说明弗拉期地球大气中的氧气供应不足。

木炭通过野火产生,当大气中的氧气含量至少达到13%,才能点燃野火。

因此,弗拉期中晚期地层中没有木炭,表明地球大气氧气含量低于13%,而在法门期最后350万年的时间里,地球大气中氧含量达到13%或更多。

这个事实立即引出下一个问题:为什么弗拉期氧气含量如此之低?

氧气的主要产生者是植物,氧气含量如此之低,说明是植物正在遭受某种劫难。

事实也的确是如此。

其实从泥盆纪中期到弗拉期,陆地植物的多样性一直在丧失,尽管没有弗拉期晚期的多样性丧失那么严,而在晚弗拉期陆地植物的多样性遭受重大损失。

早泥盆纪陆生植物化石多样性最高,已知属达到38个;在中泥盆世,植物多样性下降到31个属;在弗拉中期,进一步下降到24个属,然后在晚弗拉期急剧下降到13个属的低点。

这种陆地植物多样性的丧失可能会导致大气氧含量下降。

弗拉期的第三个特点是海洋缺氧。

△晚泥盆纪海洋缺氧模型,Zheng et al., 2018.

其证据是全球范围内黑色页岩的广泛分布,在此期间形成的黑色页岩沉积物中含有大量的有机碳,是当今世界许多地方石油和天然气的重要来源。

如此广泛而又富含碳氢化合物的黑色页岩产生了两个问题:这些有机物如何积累?它们从哪里来?

弗拉期浅海水域氧气缺乏不足为奇,因为地球大气氧含量在此期间本来就很低,溶解在水中的氧自然而然也不是很多。

但还有其他原因也能让海洋中氧气含量低迷。例如海水滞流,即上下分层的海水不再发生混合,也将导致海底缺氧;其次是海平面的快速波动,会导致深层低氧海水快速覆盖浅海导致海洋缺氧;最后是富营养化,即海面藻类和浮游植物过度繁殖,将产生过量的有机物质,这些物质的分解将大量消耗氧气,导致海水缺氧。

那么,到底是哪一种机制作用于弗拉期的海水缺氧呢?

弗拉期黑色页岩中的异戊二烷表明,缺氧海水主要分布在透光带。异氰戊烷是由绿藻科的绿硫细菌产生,而绿硫细菌是一种厌氧光合细菌,它生存在阳光和缺氧同时存在的环境,表明黑色页岩形成于浅海环境。

其次,晚泥盆纪期间,全球海洋硫循环模式似乎没有变化,表明海洋氧化还原条件正常,并不是所有的海洋都缺氧。

黑色页岩主要分布在通常水深不到200米的浅海,表明只是在大陆架附近的浅海地区缺氧。

因此,晚泥盆世浅海缺氧主要是富营养化所致。

但富营养化是如何发生的呢?

△古羊齿类森林

在弗拉期,有两种来源增加河流中的营养物质:崛起的古羊齿类森林以及山脉硅酸岩的风化作用。

在弗拉期之前,大多数植物局限于低洼湿地,植株短小,根系浅短。

到了弗拉期,巨型木本植物古羊齿类可以长到30米,它们的根系深入地下超过1米,这些树木通过化学和物理风化加速硅酸岩的分解,形成土壤层并释放营养物质,特别是磷和二氧化硅。营养物质通过降雨和河流从陆地输送到海洋。

其次,弗拉期是一个大规模造山的地质时期,隆起的高耸山脉使更多的硅酸岩暴露在空气中,接受广泛的侵蚀和风化,从而向海洋中输送大量的矿物质。

因此,弗拉期浅海富营养化主要是因为陆地向海洋疏送了大量的营养物质。

弗拉期的第四个特点是地球环境温度降低。

在晚泥盆纪,植物不仅发生多样性降低,而且出现了明显的从高纬度向低纬度迁移的迹象,海洋生物层孔虫、腕足类、有孔虫和三叶虫也出现类似的向低纬度收缩的现象,表明全球温度正在转冷。

另一个证据是落叶的出现,落叶是植物演化过程中进化出的一种自我保护行为。

在弗拉期晚期,北美的古羊齿类开始生长年轮并开始落叶,在温暖的季节它们快速成长,在寒冷的季节它们摇落树叶,减少养分的丧失。而这种现象在早弗拉期的古羊齿类植物中并不存在,说明迫于气候的变冷,它们才演化出这种能力。

上述的种种证据指向弗拉期末期地球气候寒冷,环境氧含量降低。

那么,地球是如何在弗拉末期突然变冷的呢?

科学家曾提出了陨石冬天和火山冬天假说,但没有得到广泛认可,因为它们都是由罕见且迅速的事件触发,且没有足够的证据证实。

而在地球演化的历程中,长期存在两种常见的气候变冷过程:即生物风化和化学风化过程。

生物风化

△3.6亿年前泥盆纪沿海景观:中国安徽

生物风化模型认为陆地上扩展的乔木植物和维管植物会加速二氧化碳的消耗,进而引发全球变冷。

在生物风化模型中,有三种不同的机制协同作用,从大气中去除二氧化碳。

其一是广泛分布的维管植物进行光合作用,直接从大气中带走碳,并形成有机碳,将陆地上的二氧化碳埋藏起来。

其次,植物根系的蔓延加速硅酸岩的物理和化学风化,消耗空气中的二氧化碳。

其三,植物根系加速矿物质和植物碎屑随河流进入海洋,导致陆表海富营养化冰发生藻华,进而导致浅海缺氧,生物灭绝,以及形成黑色页岩。

但有科学家对由于维管植物传播导致生物大灭绝的模型表示质疑。

首先,古羊齿类森林仅限于洪泛平原,而远离河岸和海岸线的干旱地区直到种子植物出现才被殖民,因此生物风化可能直到泥盆纪末期才变得显著。

其次生物风化模型不能解释弗拉末期大灭绝具有多次脉冲的事实。植物扩散应该导致大气中二氧化碳的逐渐减少,地球气温应该在弗拉期中期和晚期逐渐变冷才对,而不是在弗拉末期剧烈下降。

相比之下,由于造山作用导致的硅酸岩的化学风化模型显的更合理。

造山引起的化学风化

△泥盆纪海分布图

化学风化模型认为,造山作用形成的硅酸岩从空气中除去二氧化碳,进而引发全球变冷。

在化学风化模型中,有两种不同的机制从大气中去除大量的二氧化碳。

首先,硅酸岩的化学风化作用通过形成硅酸岩从空气中除去二氧化碳,硅酸岩的化学风化是显生宙从大气中去除碳的主要方式,约有80%的碳以碳酸盐的形式沉积下来,只有约20%以有机碳埋藏。

其次,陆地硅酸岩的化学风化会释放出大量的营养物质,特别是磷和二氧化硅,这些营养物质被河流输送到浅海,引发浅海的富营养化和分泌二氧化硅的海洋生物大量繁殖,从而促进浅海缺氧,导致大量的有机碳被埋藏。

化学风化模型可以消除生物风化模型的困境:首先,造山活动在地质时期通常呈脉冲式分布,而不是连续或渐进的。

其次,世界各地构造变形地层的放射性测年证明,晚泥盆纪是一个强烈的构造活跃的时期,始于弗拉期早期至中期;锶同位素数据也显示,晚泥盆纪陆地硅酸岩的化学风化加剧,而且在法门期缺口出现第二波强烈风化的高潮。

值得注意的是,晚泥盆纪不仅是一个构造活动剧烈的时期,而且这一时期隆起的广大山脉大部分位于赤道的温热区域。

根据“赤道辐合理论”,这种山脉分布模式将加速硅酸岩的风化,支持弗拉期化学风化加速二氧化碳消耗从而导致全球变冷的假说。

因此,在弗拉期最初的灭绝中,硅酸岩化学风化降低大气中的二氧化碳含量,导致气候变冷。寒冷的气候导致陆地植物和动物多样性下降,物种灭亡,并引发高纬度地区植物向低温度撤退。

在海洋中,对温度敏感的珊瑚礁首先开始崩溃,形成第一波儿灭绝。

随后的灭绝主要由缺氧引发,江河湖海中的生物因为缺氧窒息而死,造成惨重的生物大灭绝事件。

尾声

△泥盆纪生物遗照

弗拉期是地球历史上一个糟糕的时期,大多数大陆板块碰巧发生碰撞,大陆边缘的俯冲导致增生岛弧出现,一系列高耸的山脉碰巧位于地球赤道附近。

甚至还有巨大的熔岩柱从地幔升腾而起,在地表开出岩浆之花;体积巨大的陨石撞击地球表面,形成致命的蘑菇云,它们把灭绝的天平从糟糕的时代推向了致命的时代。

无论如何,这场广日持久的灭绝改变地球生命演化的进程,让四足动物不得不再次从水域爬向陆地。

虽然栖息在星球上的生灵们得到短暂喘息的机会,然而在泥盆纪晚期的漫长乱纪元里,这并不是最后一场灾难,下一场灾难(汉根堡事件)将接踵而至,彻底摧垮那些苟延残喘的遗族!

参考资料:

【1】Devonian-wikipedia.

【2】When the Invasion of Land FailedThe Legacy of the Devonian Extinctions.

【3】黄程. 华南泥盆纪F-F事件的特征与致因:来自高分辨率牙形石生物地层及化学地层的证据.中国地质大学,2016.

【4】王玉珏,梁昆,陈波等.晚泥盆世F-F大灭绝事件研究进展[J].地层学杂志, 2020, 44(03): 277-298.

【5】冯伟民.泥盆纪晚期生物大灭绝[J].化石,2021(02):42-45.

【6】徐冉,龚一鸣,汤中道. 菌藻类繁盛:晚泥盆世大灭绝的疑凶?[J]. 地球科学, 2006, 31(6): 787-797.

【7】Zheng W. , Gilleaudeau G. J., Kah L. C.,Anbar A. D. 2018.Mercury isotope signatures record photic zone euxinia in the Mesoproterozoic ocean. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115, 10594–10599.

end

精彩回顾

相关阅读

-

你对造山的力量一无所知...

-

家里有军大衣或者比较厚实的棉衣、帽子、手套吗?闲置也是闲置,拿出来捐给江豚志愿者们,让他们更好的守护江豚!...

-

这是一个关于生命与爱的故事。主人公小雨,28岁,独自在城市中奋斗,她用行动证明了“人必须生活着,爱才有所附丽”的真谛。我叫小雨,28岁,来自一个...

-

从以上的逻辑,我们可以观察到西电校友会的闭环思维:西安电子科技大学、校友会、西电天朗创投基金、西电创业大赛、地方政府招商引资、西电嘉兴产业园、当地上市公司、创业大赛执行单位。...

-

李林生物笔记及汉水丑生李林生物笔记和汉水丑生两位画家的情况如下:1、李林善于运用细腻的笔触和柔和的色彩来表现自然生物的形态和生命力。她的生物笔记不仅记录了各种生物的形态特征...

-

2020年,新冠疫情的持续让全球在惶恐不安中也充满了期待,生物技术无疑成为全球最关注的焦点。...

-

黑猫奇闻社游戏中第二章S结局怎么达成?第二章中玩家需要调查小司汤达相关案件,搜索线索推理结论。接下来小编为大家带来黑猫奇闻社第二章S结局达成攻略...

-

据国家海洋预报台官方微博2日消息,自然资源部海啸预警中心根据初步地震参数判断,地震可能会在震源周围引发局地海啸,但不会对我国沿岸造成灾害性影响。 菲律宾火山地震研究所称...

-

提倡母乳喂养是世界卫生组织推荐的基本原则,在防疫政策允许范围内,儿科新生儿病房鼓励送母乳。...

-

技术的创新正在为整个药物研发系统赋能...

-

老白杂谈:不说神兽说现实——现代地球上海里陆地最强生物大排名

海洋动物中的4大霸者:第4位:大王乌贼(大王酸浆鱿)大王乌贼通常栖息在深海地区,世界上最大的无脊椎动物,身长估计约10至15米,白天在深海中休息,晚上游到浅海觅食...

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。