居住权在适用场景中的权利与义务分析.docx

国封又又利与析任何事物的发展都有造可循、有史可签,居住权的设定遵循同样的事理。在古罗马时期就出现的居住权,成为近 现代国家设立居住权的参考。由于各国国情与民情的差异性,国内依据国家与社会的实际情况,反映最广大人民群众的 利益与需求,对居住权的设计应用进行不断探索与分析,用合理的法律法规推进居住权的合理化、规范化。一、居住权的设定(-)合同约束第一,设立依据。合同的设立明确了合同中涉及各方的权利与义务,为日后解决争议或者决定提供依据,规避了 不必要的风险或麻烦。根据《民法典》笫三百六十七条,当事人可以通过合同约定设立居住权,居住权合同应明确当享 人、住宅以及其他约定的基本信息及情况。合同成立具有一定的法律效应.同时.可予以条件或期限依附。第二,居住权合同表现形态。一是合同当事人即所有权人与买受人应以满足生活居住需求为出发点,签订居住权 合同,明确相关内容与约定,确立合同关系,设立居住权。二是在居住权构成的合同关系中,住宅买受人通过住宅买卖 合同则买住宅时,可通过居住权合同为住宅出卖人设立居住权。在此两种行为中,居住权合同中涉及的买受人是住宅买 卖合同中的所有权人,而两份合同中的另一方当事人则为买卖合同中的买受人、居住权合同中的权利设立人【I,由此可 见,在此合同形态下,建立了两份合同和商神合同关系,当事人作为买受人与所有权人也有双重身份的转换。

三是住宅 所有权人在将所有权转让给买受人时,第三方可获得由双方当事人约定设立的居住权。此时的合同关系变为由所有权人、 买受人和居住权人三方建立的合同关系,由于第三方的加入,这种形态下也涉及两份合同。四是在住宅买受人从所有权 人出卖住宅的行为中,与第三条在合同关系方面具有相同之处,即涉及买卖合同和居住权合同两份合同的关系,并有第 三方当事人的加入。而不同之处在于,住宅买受人为第三方设立居住权的前提.所有权人为买受人设立的附加义务。第三,居住权的登记。居住权并不是签订合同就自动生效,关键是需要办理登记。《民法典》第三百六十八条规 定明确要求,当事人在登记机关进行居住权登记时居住权成立。(二)通过遗观设立在各国各地设立居住权最常见的做法是设立遗嘱,因而遗嘱居住权的设立也被纳入《民法奥》中予以规范化、法 制化。通过遗嘱设立居住权,需要明确几个问题。一是居住权设立时间。在双方构建的民事法律前提下,居住权的设立 使物权发生变化,也是居住权登记生效主义或登记对抗主义产生的基础。在这种设立形式中,遗喝生效和物权变动是在 遗嘱人去世的基础上形成的。《民法典》也对遗嘱设立居住权的生效做出了规定,在充分尊重遗嘱人意愿的基础上,采 用遗嘱方式设立的居住权自适嘱生效时设立,不以登记时间为准。

二是居住权的性质。根据《中华人民共和国继承法》, 遗嘱继承是遗嘱人指定相关法定继承人继承其遗产,而遗赠是遗嘱人将遗产赠予国家、集体或法定继承人以外的组织或 个人。在这个行为中,适嘱人的遣产是主要物权,但居住权不属于遗产。因而,遗嘱设立的居住权只是设立的一神方式, 不能作为遗嘱继承或遗赠。三是居住权遗嘱内容的认定。遗嘱设立的居住权通常为:首先是对继承人之外的设立居住权; 其次是对特定继承人设立居住权;景后是将住宅进行萤赠,但居住权的设立并非是受遗赠人,而是其他人。造嘲继承制度 是对公民私产的保护与尊重,在设立居住权的同时,不会对遗产的分割及遗产债务清偿产生影响[2]。四是居住权予以设 立的遗嘱形式与效力。这方面的内容,《民法典》并没有做出明确规定,但是可以参照《民法典》中规定的继承遗嘱的 相关内容。二、居住权的法律效力(一)居住权人的权利居住权设立后,当事人之间产生的法律效力,主要体现在居住权人享有的权利与应当履行的义务上。居住权人的 权利可通过以下四种方式进行认定:一是类推适用租贷合同和地役权的相关规定;二是基于法律原则加以认定;三是通过 比较相关法律规定认定;四是借鉴相关法律中对居住权的历史解释认定。

第一,合理使用权。合理使用权是依据居住权的约定.所享有的权益,具体包括:居住权人可以基于自身的生活 和工作需要规划住宅的使用权利;可使用住宅内提供的附属设施、生活设施等基础设施;使用权不因所有权的变动而产生 变动;居住权人在居住期间无须对住宅产生的损耗承担责任。第二,与他人同住的权利,即居住权人有权利与他人共享居住权。具体表现为:在合同没有做出禁止性的条文下, 居住权人有权与他人同住,这里的他人包括家人亲属、雇佣的服务人员、居住权人供养的近亲属以外的人员。第三,出租住宅的权利。合同中明确规定居住权人可对外出租住宅的,居住权人可以在合理合法的情况下对外出 租住宅,但出租时限应在居住权合同约定的期限范围内,住宅承租人承担其造成的不合理损害的踣偿责任。(-)居住权人的义务在这里,居住权人的义务是居住权人权利的对称。居住权人在行使权利的同时,也应作出一定行为或不作出一定 行为,这是根据居住权相关法律规范或者合同、承诺等约束,保障居住权人合理履行义务。第一,管理住宅的义务。居住人在居住期间,要尊重合同约定,不得对住宅的用途、房屋结构、装修设计等做出 改变甚至是破坏,否则要承担赔偿责任。但可以对住宅进行合理范围或约定内的曾理,关于管理住宅义务的认定与赔偿, 可分为无偿管理和有偿管理。

前者是在故意或无意造成重大损失后进行赔偿,后者是在管理住宅时收取一定费用,作为 管理住宅的补偿或报酬,因管理不善造成破坏而进行赔僧。第二,住宅维修义务。在合同没有对住宅维修义务作出明确约定的情况下,首先要明确居住权的设立是否有偿。 如果是无偌设立,居住权人需承担地板、门窗、堵皮等日常损耗的维修费用,所有权人承担装修设计、房屋结构等重大 修缮的费用。在有偌设立的情况下,所有权人应承担地板、门?窗、墙皮等通常维修和重大维修费用。其次居住权人可按 占用比例及主次责任承担维修费用[3]。当一方不进行维侈后,另一方则有义务进行维修,同时没有修缮义务的一方可要 求有修缮义务的一方返还维修费用。第三,出租或转让要征询所有权人的同意。居住权人不能在未征得所有权人同意的情况下,对外出租、转让住宅 居住权及抵押,否则出租或转让的行为无效且构成权利的滥用。也不能违背居住权设立的目的,将居住权设立为抵押权。第四,支付使用费。合同约定中约定有偿设立居住权的,居住权人对产生的相关费用有支付义务,如果没有明确 约定为有偿设立,则视为无偿设立。第五,容忍义务。首先居住权人在明知住宅被所有权人进行抵押或者有地役权等情况下签订居住权合同,后果应 由所有权人自行承担。

其次,在居住权设立后,在双方约定的时间或者紧急情况下,住宅所有权人可检查住宅,居住权 人应进行配合,并承担容忍义务。三、居住权的消灭居住权消灭的情况主要表现为:一是在居住权设立的约定期满后自行消灭,对无约定或约定不明确的,居住权人 则终生享有。二是居住权随居住权人的去世而消灭,人在权在,但有两个以上享有居住权的当事人时,消灭时间以最后 一人的去世时间为限。三是住宅灭失.住宅时居住权约定的除人之外的第一载体,它的灭失直接关系到居住权的消灭, 但在遭遇损毁仍有部分区域可满足居住权人生活需要的情况下,居住权仍依托于剩余部分而存在。四是居住权被撤销. 主要表现为:首先是居住权人拒不履行义务或者违反约定的情况可撤销居住权;其次是在有僧设立居住权的情况下.居住 权人在被告知一次甚至是多次的情况下,超过约定支付相关费用的一定期限后未支付的;最后是其他事由,如终止期限届 满、抛弃、混同[4]。四、主客体的界定居住权人是居住权的主体,但哪些人可以作为居住权主体.在《民法典》中并没有明确界定。所以,居住权主体 的确定应根据相关或类似的规定加以明确界定。-)主体的界定第一,在居住权中所表示的主体即居住权人,但《民法典》中并没有对居住权主体进行具体明确描述与界定,只 是提到了居住权所涉及的当事人,即居住权人和设立人。

同时,设立居住权是为了满足生活需要。很多专家学者围绕这 一问题,提出不同的观点与建议。一是根据《民法典》第三百六十七条中提到的“当事人的姓名和名称二当事人在居住 权关系中的居住权人和设立人,所以从这一关系出发,可以理解为法人、非法人组织是居住权的主体,但根据实际效用 和现实应用来看,与居住权“满足生活居住需要”的目的背道而弛;二是根据《民法典》第三百六十六条规定,住宅是居住 权中涉及的另一对象,即客体,作为支撑居住权行使的重要载体,是为了满足居住生活需要而存在。由比来看,法人、 非法人组织在居住权设立的关系中代表的是设立人的身份,而另一对象自然人,拥有居住权主体的身份。第二,自然人作为居住权主体的范国。首先,居住权人是否只限于所有权人家庭或有亲属关系的人?居住权主体 的范围在罗马法中有明确规定和严格界定,即居住权主体是家长为家庭成员设立。但在我国相关法律的依据下,不受此 限制,所以,居住权人不受家庭、亲属等关系的限制,所有权人可自主设定。其次,是否有房不是居住权人成立的限制 条件,因为居住权只是为了满足居住生活的需要,如在外打工人.或许自己在别的地方有住宅,但在工作地没有住宅, 同样可以通过租赁等形式获得居住权。

再次,因为农村住宅基地的性质,农村住宅一般只在本村村民之间进行,但居住 权的设立不受是否为本村村民的限制。最后,一般居住权人的教量不受限制,设立人可为多个自然人设立居住权,共同 享有居住权。第三,居住权人与同住之人的界定。居住权人是否应包括其他人?关于这个问题,产生了不同的理论认识。一是 家庭关系中有居住需要的人;二是与居住权人不具有家庭关系或亲属关系,但是为居住权人提供服务而与居住权人一同生 活居住的人。基于不同的认识与理解,现行共通的约定是在明确规定下,可以与居住权人居住的同住人,并不是居住权 人。居住权关系的建立涉及居住权人与设立人,在设立居住权时,可对是否有同住人加以明确。如合同或其他约定中并 未对同住之人做出禁止性要求的,则同住之人只是享受居住权人提供的间接便利。如果合同中明确规定不允许有同住人, 那么居住权人只能自己行使居住权。-)居住权客体的界定《民法典》中对居住权客体的解释,是“住宅概念,可以直观体现居住权设立的目的是满足“居住”,所以,建筑物、 房屋、住宅只能供居住权人居住。第一,他人住宅的界定。首先,就出租而言.一殷随着租赁关系的确定,承租人在一定程度上拥有了居住权.在 合同中规定或者获得房屋出租者同意的情况下,住宅承租人可依据自身条件与需要,有权为第三方设立居住权.但明令 禁止不能对外出租的,则不能设立。

其次,所有权人可以在自己住宅上为自己设立居住权,此时居住权目的不是满足当 下的居住需要,而是满足未来一段时间内的居住需要。这种居住权的设立主要在房屋出卖和所有权转移的基础上,既可 以获得都分资金满足,又能获取居住权满足生活居住的需要。出卖人可基于自身的需求,在出卖前为自己登记设立居住 权,也可与买受人进行协商,在漪足买受人需求与发展的情况下,双方通过居住权合同,设立居住权。第二,住宅可设立部分居住权,即对一套住宅内的某一空间是否可以设立居住权,对此大多持肯定态度。在《中 华人民共和国物权法(草案)》第184条规定,居住权人可以就部分住房享有居住权。《民法典》规定在居住权舍同中 要包括住宅位置。从这一层面看.狭义上的住宅是整体,广义上可以理解为住宅中的某一部分。据此,住宅作为一个着 渔存在的整体状态,又包含某些特殊的部分状态,对住宅内其他无理空间,包括客厅、厨房等部分,具体使用规定由居 住权人与所有权人自行商定[5]。第三,居住权客体在住宅附属中的界定。附属设施是为完善、优化住宅或房屋功能的设施,如厕所、地下室、幸 库等。《民法典》在附属设施是否为客体方面没有明确解释。但是,附属设施如果以客体身份存在,那么要根据它是否 是居住权行使的必要前提来判断。

首先,根据现实效用与实行情况,像室外厕所这种必要的设施,一般都是作为客体, 因为如果不具备客体属性,那么居住权人则无法使用,导致诸多不便。其次,如果附属设施不是行使居住权所必需的前 提,如地下室、车库等,那么可由居住权人与居住权设立人的约定进行判断。实际上,居住权客体是否可以是附属设施, 主要取决于当事人对居住权的约定,如果设立人允许居住权人有权使用,则可以视为客体;反之,

相关阅读

-

今天,就让我们一起聆听这五位女士的故事,看看她们是如何跨越年龄的鸿沟,让夫妻生活依旧充满火花与激情的!...

-

生物燃料(biofuel)泛指由生物质组成或萃取的固体、液体或气体燃料,可以替代由石油制取的汽油和柴油,是可再生能源开发利用的重要方向。...

-

一流的教育必须有乌托邦色彩,很多时候它站在社会需要的对立面。一流的教育不对当下的职场需求做回应,它只对永恒承诺,它鼓励人们去追求真理。...

-

居住权住房及其附属设施占有、使用的权利居住权,是用益物权的一种,指对他人所有的住房及其附属设施占有、使用的权利。设立居住权,可以根据遗嘱或者遗赠,也可以按照合同约定。例如...

-

夫妻生活,无论处于哪个年龄阶段,都应基于真实、坦诚、尊重和爱意。这些基本元素是构建稳固、和谐关系的基石。下面将深入探讨这六个真实的内涵及其在夫妻...

-

居住权住房及其附属设施占有、使用的权利居住权,是用益物权的一种,指对他人所有的住房及其附属设施占有、使用的权利。设立居住权,可以根据遗嘱或者遗赠,也可以按照合同约定。例如...

-

一流的教育必须有乌托邦色彩,很多时候它站在社会需要的对立面。一流的教育不对当下的职场需求做回应,它只对永恒承诺,它鼓励人们去追求真理。...

-

岁末年初,怎样预防一些多发性的案件在我们身上发生,这里给大家提供六项安全防范建议: (一)出门要多注意。出门要高兴,回家要平安。...

-

国际哲学团体联合会主席德莫特·莫兰:地球只有一个,我们必须学会共处共在

“地球只有一个,我们必须学会共处共在” ——对新冠肺炎疫情和后疫情时代的哲学思考 1、病毒揭露了西方社会深处的等级结构 杨光:尊敬的莫兰教授...

-

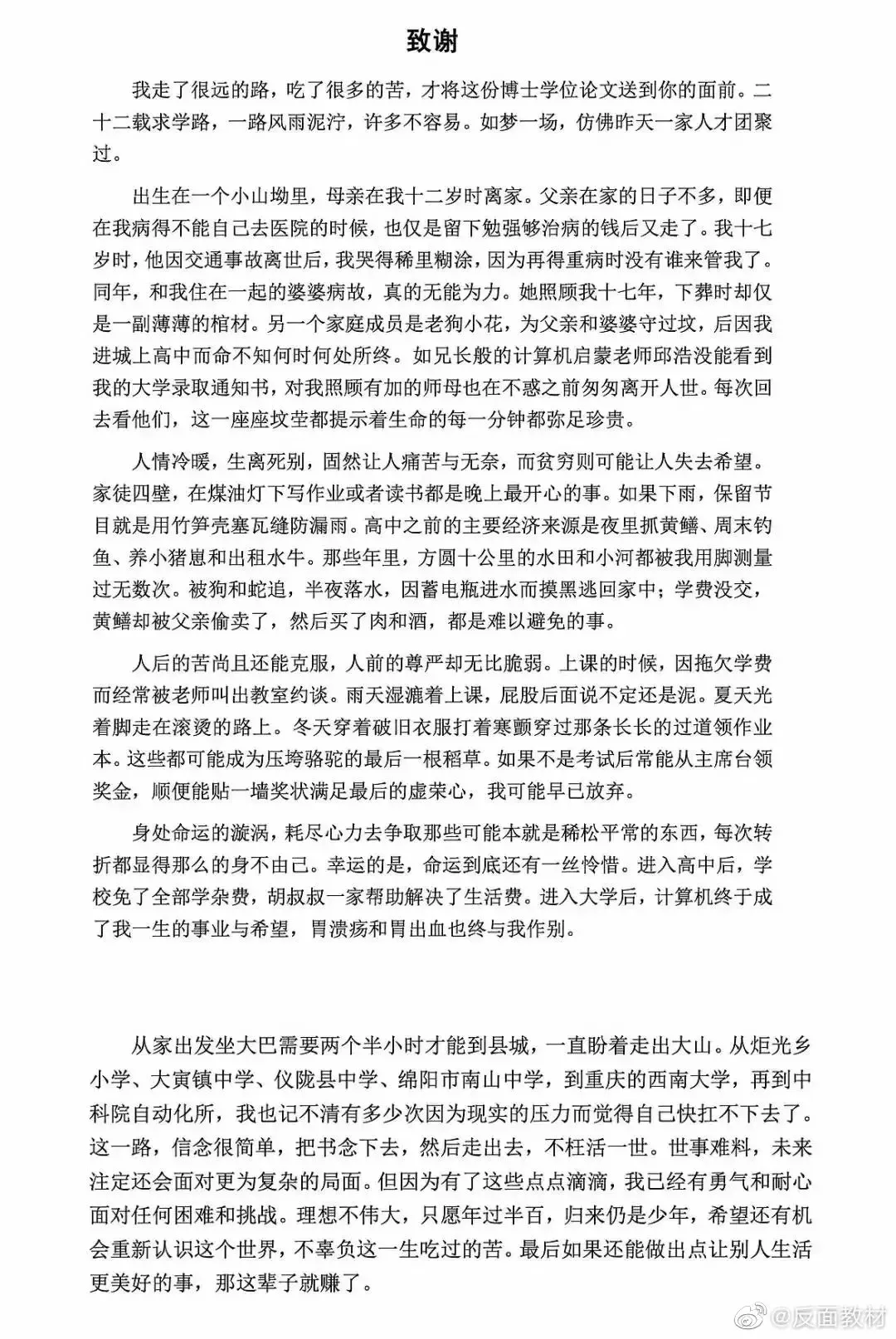

来源:中央政法委长安剑 “我是含着眼泪看完的……” 近日,中国科学院自动化所一篇博士论文的致谢部分在网上引发热议,打动了大批网友。 中科院黄国平博士毕业论文的致...

-

生物多样性017511:1145–1146doi:10.1750/biods.017310BiodiversitySciencehttp://www.biodiversity......

发表评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。